Путешествие за рулем — один из главных трендов в России. Только за 2023 год было совершено порядка 26 млн туристических поездок на автомобиле или автобусе по нашей стране. Согласно Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, принятой Правительством РФ в мае этого года, число таких поездок к 2030‑му увеличится до 47 млн. Создание условий для комфортных автопутешествий уже сегодня реализует Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») на таких трассах, как М‑12 «Восток» (Москва — Казань) и М‑11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург), в виде совершенно нового для российских дорог формата — многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ).

Тема создания объектов дорожного сервиса нового уровня и качества на российских дорогах была обозначена на момент создания скоростной автомобильной дороги М‑12 «Восток» от Москвы до Казани. В 2021 году Наблюдательным советом ГК «Автодор», который возглавляет Марат Хуснуллин, была одобрена и принята единая концепция объектов придорожного сервиса в виде МФЗ, разработанная компанией «Автодор-Девелопмент», дочерним обществом ГК «Автодор». Новая концепция была создана по абсолютно новым архитектурно-планировочным и организационным подходам. Главный принцип, по которому создаются МФЗ, звучит так: «Сначала отдохни, потом заправься». Автомобиль или автобус попадает на парковку рядом с Единым сервисным зданием, где автотуристы могут перекусить, приобрести товары в дорогу, поиграть с детьми на детской площадке или выгулять собаку в специально отведенном для этого месте. Затем водитель может заехать на СТО или мойку, если это необходимо, и уже потом, на выезде, машина оказывается в зоне АЗС. Кроме того, к услугам посетителей МФЗ — туристический информационный центр (ТИЦ), который познакомит с историей и достопримечательностями региона, а также отель для полноценного отдыха.

В основе данного принципа лежит безопасность водителей и пешеходов, которая обеспечивается за счет зонирования и разделения потоков на территории МФЗ. Но, повторимся, главное...

Полностью статью можно прочитать в № 7 2024 г., оформив подписку на журнал «Автомобильные дороги» по e-mail:

Применение цветного асфальтобетона в дорожной отрасли — явление относительно новое, однако этот материал уже успел завоевать сторонников среди тех организаций, которые занимаются и строительством автотрасс, и возведением объектов дорожной инфраструктуры.

Главным компонентом при изготовлении разнообразных по цвету асфальтобетонов является отечественное прозрачное полимерное вяжущее B2color с уникальной рецептурой, к тому же защищенное патентом.

Надо сказать, что упомянутый материал применяется при производстве цветного асфальтобетона для выделения специальных зон, требующих повышенного внимания всех участников дорожного движения (пешеходные переходы, велосипедные полосы, остановки общественного транспорта, наземные и подземные паркинги, определенные стоянки); использования на дорогах, мостах и пр. (выделенные полосы), производства светлого дорожного покрытия в темных сооружениях — в тоннелях (светлые и светоотражающие покрытия); решения эстетических задач архитекторов и дизайнеров в организации пешеходных и велосипедных дорожек, проездов, тротуаров и дорожек в парках, скверах и жилых зонах, на спортивных площадках.

Благодаря добавлению пигментов можно получить асфальтобетон всех цветов радуги. При этом прозрачное полимерное вяжущее используется аналогично обычному нефтяному битуму.

Преимущества внедрения прозрачного вяжущего...

Полностью статью можно прочитать в № 7 2024 г., оформив подписку на журнал «Автомобильные дороги» по e-mail:

Денис Седов, глава дорожного комитета Ленинградской области, рассказал журналу о том как Ленинградская область готовится запустить пилотный проект по созданию многофункциональных зон вдоль дорог опорной сети.

— Ленинградская область — один из первых регионов России, где была разработана концепция развития придорожного сервиса. Более того, впоследствии она была включена в схему территориального планирования 47-го региона и стала инвестиционным проектом. Денис Станиславович, расскажите о пилотном проекте по строительству многофункциональных зон (МФЗ). Сколько объектов планируется возвести и в какие сроки?

— Несколько лет назад совместно с Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства мы провели колоссальную работу. В ее основу был положен комплексный подход, когда дорога понимается не утилитарно, как только путь из пункта А в пункт Б. Важно, чтобы концепция в процессе разработки была согласована с профильными государственными структурами: комитетом по культуре, комитетом по туризму и комитетом по природным ресурсам Ленинградской области. Все это позволило создать максимально прикладной документ, и на ближайшие три года уже предусмотрено размещение порядка 20 многофункциональных зон придорожного сервиса. Это пилотные проекты, дальше — больше.

— Какие услуги смогут получить автовладельцы?

— Идея была в том, чтобы по пути можно было сделать перерыв, создав места притяжения. Ленинградская область сама по себе большой музей. Здесь пересекаются и история Руси (Старая Ладога), и героический период Великой Отечественной войны (Невский пятачок, Дорога жизни), и уникальная природа. Все это надо смотреть не на бегу. Поэтому в рамках многофункциональных зон были предусмотрены места отдыха, стоянки грузовых и легковых автомашин, автомойки, электрозарядные станции, кафе (в том числе летние), туалеты и магазины. К этому добавляется сервисная составляющая — полноценный фудкорт, супермаркет, аптека, комната матери и ребенка, просторные и чистые туалеты, душевые, мойка, шиномонтаж.

— На каких дорогах многофункциональные объекты необходимо строить в первую очередь?

— Максимальную эффективность, безусловно, принесет размещение многофункциональных зон вдоль опорной сети, а также там, где есть наибольшая интенсивность движения транспорта. Логика простая: чем больше движение — тем больше востребованность в сервисе.

— Во сколько оценивается строительство каждой МФЗ? За счет какого бюджета они будут возводиться?

Полностью статью можно прочитать в № 7 2024 г., оформив подписку на журнал «Автомобильные дороги» по e-mail:

Основу автодорожной инфраструктуры федерального уровня составляют автомобильные дороги с асфальтобетонными покрытиями. Преимущественное распространение этого типа покрытий на дорогах федеральной сети определяется следующими качествами: возможность стадийного строительства, то есть наращивания слоев покрытия по мере роста интенсивности движения; ремонтопригодность; возможность повторного использования снятого асфальтобетона; высокая ровность и малая шумность, что особенно важно в городских условиях; экономный расход автомобильного топлива по сравнению с другими типами покрытий.

Общая оценка состояния проблемы

В результате автомобильные дороги с асфальтобетонными покрытиями составляют более 95% от общей протяженности дорог федеральной сети. Они обеспечивают основной объем автотранспортных перевозок в стране. Транспортно-эксплуатационное состояние дорог этого типа оказывает существенное влияние на экономику и эффективность эксплуатации автомобильного транспорта в стране, на социальное состояние регионов.

Возникающие в процессе эксплуатации повреждения покрытий автомобильных дорог в виде выбоин, трещин, колейности и пр. приводят к ухудшению условий движения автотранспорта, снижению экономичности перевозок, ухудшению условий безопасности движения.

Так, в частности, известно, что наличие повреждений на 1% общей площади дорожного покрытия приводит к перерасходу топлива при движении автотранспорта также на 1%, что соответственно увеличивает общий расход топлива в стране на 1 млн тонн в год. При этом возрастает износ автотранспортных средств, происходит повышенный износ...

Полностью статью можно прочитать в № 7 2024 г., оформив подписку на журнал «Автомобильные дороги» по e-mail:

Автор материала: Евгений Никулин, научный сотрудник отделения анализа аварийности отдела изучения проблем нормативного правового и аналитического обеспечения ФКУ «НЦ БДД МВД России», старший лейтенант полиции.

В 2023 году с участием лиц в возрасте до 18 лет зарегистрировано 21 531 (+9,2%) ДТП, в котором погибли 788 (+5,2%) и получили ранения 23 889 (+9,2%) несовершеннолетних. Удельный вес таких происшествий по сравнению с предыдущим годом увеличился и составил 16,3% (2022 год — 15,6%). При этом тяжесть последствий ДТП с участием несовершеннолетних снизилась (3,2).

Следует отметить, что под детьми понимаются лица в возрасте до 16 лет [1]. С участием лиц этой возрастной категории зарегистрировано 17 289 (+9,1%) ДТП, в которых погибли 611 (+11,7%) и получили ранения 18 885 (+8,9%) детей. Показатель социального риска для детей увеличился и составил 2,2 (рис. 1).

В 28 субъектах отмечен рост всех основных показателей дорожно-транспортной аварийности с участием детей. Увеличение числа погибших детей зарегистрировано более чем в половине регионов (45) (табл. 1).

Наибольшее число погибших детей зарегистрировано в республиках Башкортостан (12), Дагестан (29), Крым (12), Татарстан (17), Краснодарском (23), Пермском (14), Ставропольском (22) краях, Волгоградской (19), Иркутской (17), Кемеровской — Кузбассе (13), Ленинградской (12), Московской (14), Нижегородской (19), Новосибирской (11), Омской (11), Ростовской (23), Самарской (14), Челябинской (19) областях.

Распределение показателей аварийности по месяцам соответствовало тенденциям предыдущих лет. Минимальное число ДТП зарегистрировано в феврале (744), погибших...

Полностью статью можно прочитать в № 7 2024 г., оформив подписку на журнал «Автомобильные дороги» по e-mail:

У ворот поворот

Автомобильные заторы на участках трасс, проходящих через крупные населенные пункты, — одна из проблем, обсуждаемых в обществе. Ситуация на дорогах осложняется по мере того, как в стране растет количество автомобилей. Страдают от этого не только пользователи, жители городов и поселков, через которые потоком идет федеральный транзит, но также перевозочные компании. Сотни скученных транспортных средств на небольшом отрезке дороги, сотни раздраженных водителей, выглядывающих из кабин…

Строительство автодорог в обход городов и других населенных пунктов остается одним из ведущих направлений развития дорожно-транспортного комплекса России, включенных в пятилетний план дорожной деятельности. На необходимость решения этой задачи обратил внимание Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

Создание объездных дорог призвано повысить транспортную доступность и связанность районов внутри субъектов РФ, укрепить торгово-экономические связи с соседними регионами, вывести транзитный транспорт за пределы городов, а также улучшить экологическую обстановку. Именно хронические заторы на центральных городских улицах в первую очередь побудили региональные власти несколько лет назад начать реализацию масштабного инфраструктурного проекта — строительства обхода Волгограда. Объездная дорога необходима, чтобы разгрузить дорожную сеть областного центра. По подсчетам специалистов, скорость движения большегрузов, идущих по 2-й Продольной улице, увеличится вдвое. Город освободится от пробок и загазованности.

Строительство обхода Волгограда протяженностью более 70 км, которое осуществляется в три этапа, свяжет три федеральные трассы за границами мегаполиса: Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск и Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Объездная дорога станет важной частью международного транспортного коридора «Север — Юг» и обеспечит более комфортный проезд к морским портам Каспийского бассейна. Сейчас одновременно ведутся работы сразу на двух этапах обхода Волгограда. Протяженность первого участка — более 12 км четырехполосной дороги первой категории, которая включает три транспортные развязки, мост через Волго-Донской судоходный канал и три путепровода. На этом этапе магистраль соединит федеральные трассы Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград — Котельниково и городской улицей 40 лет ВЛКСМ. Самый масштабный и технологически сложный объект в составе обхода — мост через Волго-Донской канал. После сборки конструкции моста специалисты приступили к армированию и бетонированию плиты проезжей части, установке деформационных швов, нанесению гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия.

Второй этап строящегося транспортного обхода соединит две федеральные и одну региональную автодороги. На этих пересечениях ведется строительство трех развязок. Первая из них свяжет будущий обход с трассой Р-22 «Каспий» (московское направление), вторая — с региональной дорогой Качалино — Степной — аэропорт Гумрак, а третья — с федеральной трассой Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. По окончании работ длина второго этапа составит 24,9 км. Объект будет введен в эксплуатацию сразу после строительства вне зависимости от остальных этапов, что сократит ежедневный трафик в городе-миллионнике на 15 тыс. автомобилей. Проектом предусмотрено создание четырех площадок отдыха, в том числе МФЗ: места для их размещения уже определены.

Простои в пробках при въезде в населенные пункты увеличивают транспортные издержки перевозчиков. Заторы удлиняют время доставки грузов, отчего возрастает стоимость услуг транспортных компаний. Дополнительные транспортные издержки ложатся на себестоимость продукции, а это в итоге сказывается на цене товаров. Сократить такие издержки и помогут обходы городов, многие из которых проектируются как дороги первой технической категории. Расчетная скорость движения по ним — до 120 км в час. На это ориентирует и Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

Увеличению пропускной способности участка федеральной трассы М?7 «Волга», проходящего по территории Татарстана, будет способствовать...

Полностью статью можно прочитать в № 6 2024 г., оформив подписку на журнал «Автомобильные дороги» по e-mail:

Коррозия термодинамически неизбежна, вместе с тем именно термодинамика указывает на самый эффективный способ борьбы с коррозией: катодную протекторную защиту — в этом случае реакция разрушения железа становится термодинамически невозможной, а потому коррозия полностью прекращается.

Остальные способы противокоррозионной защиты, несмотря на разнообразие применяемых проектных и технических решений, менее эффективны: ингибиторы лишь замедляют процесс, барьерные покрытия склонны к локальной и подпленочной коррозии.

ЦИНКИРОВАНИЕ НЕ ПОДВЕДЕТ

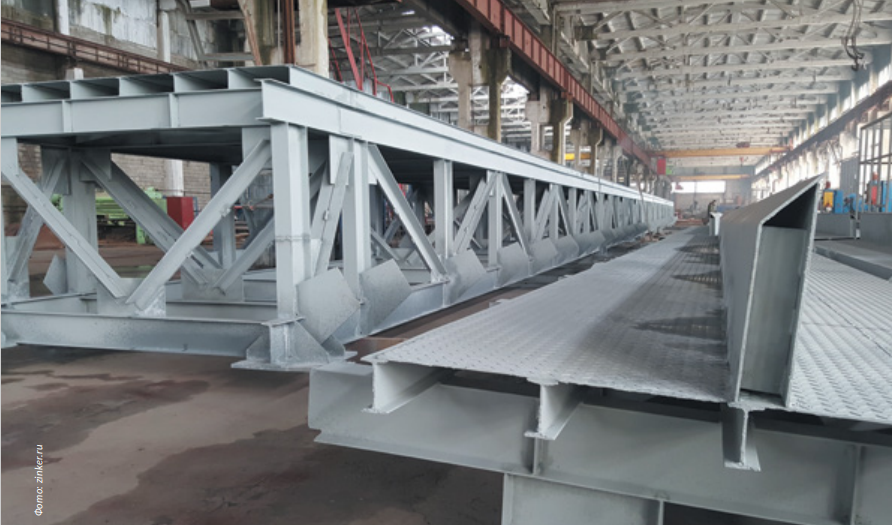

Источником катодной протекторной защиты может быть как внешний электроток, так и электроток гальванического элемента, возникающего при контакте железа с некоторыми активными металлами, в частности с цинком. Цинкование может осуществляться разными способами: горячим, гальваническим, термодиффузионным и др. Однако ряд ограничений для каждого из методов не позволяет защитить все без исключения объекты. В этой ситуации на помощь приходит метод цинкирования. Цинкирование — это процесс покрытия металла (железа или стали) слоем цинка для защиты от коррозии путем нанесения цинкирующего состава (состава класса Zinker). При этом следует отметить, что наличие цинкового порошка в органическом лаке с растворителем еще не делает эту смесь составом указанного класса.

Необходимо отметить следующие свойства цинкерного покрытия.

Полностью статью можно прочитать в № 4 2024 г., оформив подписку на журнал «Автомобильные дороги» по e-mail:

Сегодня применяют различные методы. С поверхности моста вода отводится сквозь поперечные выпуски — водоотводные трубки и тротуарные блоки, после чего сбрасывается под мост. Если на мостах и путепроводах организованы раздельные проезжие части или автомобильная дорога расположена вблизи потоков воды, сбор дождевых стоков производится вдоль проезжей части и сбрасывается в откосные водосборные лотки, без предварительной очистки.

Данная система водоотвода оказывает негативное воздействие на окружающую среду, так как загрязненные стоки с проезжей части сливаются в водоемы и на близлежащие территории. Другой вариант отвода воды — мостовые лотки. Их конструкция позволяет собирать не только поверхностные стоки, но и воду, пропущенную через асфальтобетонное покрытие до гидроизоляционного слоя. Вода из этих лотков выводится на очистные сооружения или сбрасывается непосредственно в ливневую канализацию.

Полностью статью можно прочитать в № 4 2024 г., оформив подписку на журнал «Автомобильные дороги» по e-mail: